この記事を読んでいると思われる方は、40歳前後のいわゆる責任世代といわれる方たちでしょうか?「家庭もあり、仕事はまずまず、将来の不安はあるけれど…大きな変化を起こすわけにはいかない」と、未来のビジョンをぼんやりと考えながら日常を過ごしているかたも多いと思います。

パパ?自分のこれまでの頑張りやキャリアに対して、「残りの人生も今の積み重ねでいいのだろうか?」と将来に対するモヤモヤを感じている人もいると思うよ。

この記事は、人生「100年時代」を見通しながらも、40歳前後で多くの人が感じる「モヤモヤ感」を言語化しています。また、「自分らしく生きる」ためのキャリア構成について考察する内容となっています。

実際に、私も「経営者」と「ケアマネジャー」に「管理者」と言う3足の草鞋に満足をしていませんでした。この本を読んだきっかけで4足目の草鞋、「ブログ」を立ち上げるきっかけになりました。実体験を元に著書を解説できればと思います。

〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟

この記事を読んで欲しい人もしくは読んでわかること

この記事は、『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』~一生「お金・つながり・健康」を維持できるキャリアデザイン~を、テキストにして、40歳以上のキャリア構築と、そのリスクに対して考える内容となっています。

30代後半から、40代や50代を迎え、将来への不安を漠然と抱えている人に読んで欲しい記事となっています。

- 「ミッドライフ・クライシス(中年の危機)」について理解が深まります

- 「40歳の壁」との向き合い方について考察します

- 40歳以降のキャリア構成について3つのポイントを解説します

- 「自分業」の定義と見つけかたがわかります。

以前に記事にしました、「ミッドライフ・クライシス」教養論の前哨戦として「40歳の壁」について考察する内容となっています。下記の記事も併せて読んでいただけると視野が広がると思います。

【関連記事:「ミッドライフ・クライシス」教養論~50歳から何を学ぶか?~】

【関連記事:『東大生はなぜコンサルを目指すのか』に学ぶ、成長の本質と働きかたについて】

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

著者・尾石晴さんのプロフィールについて

尾石晴(おいし・はる)さんは、会社員として20年以上のキャリアを持ちながら、音声プラットフォーム「Voicy」で人気パーソナリティとして活躍している兼業ワーカーです。

尾石晴(おいし・はる)さんは、東京都在住、二児のお母さんなんだって。いろんなことを経験しながら、頑張ってきた人なんだよ。

彼女はもともと大手企業に勤務し、育児休暇や時短勤務などを活用しながらフルタイムワークに復帰しました。

その過程で「働き方」に強い関心を持ち、自分のキャリアや人生を自らデザインする重要性を実感します。この想いを発信する場として選んだのが、音声配信メディア「Voicy」です。

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

音声配信メディア「Voicy」での活躍

Voicyでは「ワーママはるラジオ」というチャンネルを開設。働くママとしての日常やキャリア形成、育児と仕事の両立、さらには副業や資産形成といった人生戦略を中心に発信しています。

リスナーにとって身近で実践的な話題を、落ち着いた語り口でわかりやすく伝えるのが特徴です。特に「自分業」や「40歳の壁」をテーマにしたエピソードが人気で、人生後半の選択肢を広げるヒントが詰まった内容となっています。

2020年から配信をスタートし、現在ではフォロワー数は2万人を超え、再生数も累計数百万回にのぼります。

「ワーママはるラジオ」を聴いてくれる人は、30~40代の働く女の人なんだって。でも男の人も聴く人がいて、実体験の内容が指示されているんだって。

【やましたひでこさんとの対談を観るなら:【前編】ワーキングマザーが断捨離すべきもの ゲスト:尾石晴さん<やましたひでこのダンシャベリ会>】

「自分業」を育てる

さらに彼女は、「自分業」を育てることの大切さを発信しており、「自分らしい働き方」を模索する人々に向けて多くのヒントを提供しています。

Voicy以外にも、講演活動やSNS、著書を通じて積極的に発信を続けており、その等身大で誠実な姿勢が多くの共感を生んでいます。

『「40歳の壁」を越える人生戦略』は、そんな尾石さんがこれまで培ってきた知見を一冊に凝縮したものであり、まさに「音声の言葉を文字にした」ような実用的で温かみのある内容です。

「40歳の壁」という概念と「ミッドライフ・クライシス」について

突然、私事で恐縮ですが、2025年7月現在、46歳になります。歳を重ねるごとに、孔子の言葉を思い出します。孔子曰く「四十にして惑(まど)わず」と。孔子さまのように「惑わず」と、そう思えるのなら、とてもうらやましい境地だと思います。

「いやいや!昔の話でしょ?人生100年時代に何言ってんの?」と、ツッコミが聞えてきそうです。アラフォー世代ともなれば、社会に出て20年弱あまりのキャリア。

「失われた30年を」生き抜いてきた自負もあり、人生の変化という激変の時代に対して「自分の生き方(キャリア)」や、価値観が定まらないまま、「ライフプラン(結婚・出産・子育て・出世・起業・投資)」への方向性に試行錯誤する時期だと思います(私もそうです)。

〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟

40歳前後とは「職業人生の折り返し」地点

40歳を超えて、人生の中間地点に差し掛かると、キャリアや経験値に助けられて若い頃にはできなかった仕事や趣味・人生と共にする伴侶との出会いなど、「人生イージーモード」に変化してくる時期でもあります。

また、コロナ禍の中で社会が止まった時期に「自己投資」や「自己啓発」を続けた来た同世代が、コロナ明けと共に「FIRE」を達成して、社会から早期リタイアを果たして悠々自適な生活にシフトする…。そんな、生活をSNSで見せつけられてモヤモヤがつのるかもしれません。

子育てもひと段落つきました。ですが、これから先のことを考えるとわからなくなります。私は、本当にこのままで良いのでしょうか?ぼんやりとした不安をかんじます

仕事のキャリアも一通り積んできたつもりです。ですが、自分の人生を考えた時に「この先、20年、30年と同じ生活を続けていって良いのだろうか?」と、このまま惰性に流されていいモノなのか?と考えます。

40代以降のキャリアにおいて、積み上げてきた自信と将来に対する不安…。その、モヤモヤや漠然とした不安を襲うリスクが、「ミッドライフ・クライシス(中年の危機)」だと言われます。

私も、40歳目前で、キャリアを積んできたという自信と、新たに国家資格を取得した時期でした。子どもが生まれたことをきっかけに「このままで良いだろうか?」と漠然とした不安を感じました。

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

ミッドライフ・クライシスあるいは中年の危機

皆さんは、「ミッドライフ・クライシス」という言葉を聞いたことがありますか?早ければ、30歳の後半から、50歳を目前として、ミッドライフ・クライシスに陥る人が多いといわれます。一説によると80%の方が経験すると言われています。

ミッドライフ・クライシスとは、一言でいうと「中年期に訪れる心理的な危機」のことを言います。また、心理的な危機に陥ることで、うつ病の発症や不安障害など精神疾患を引き起こすリスクも高まります。

人生の中盤まで来ると、周りの評価や社会の基準と言った「社会的規範」から、「自分はどれくらいのレベルなのか」がなんとなく見えてきます。そのことによって「私(僕)の人生は、これで良いのかな?」と迷い始める時期なのです。

〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟

中年期を襲う不安とは?

まさしく、40歳を目安に「人生の折り返し地点」を意識する人も少なからず存在ます。同時に人生の折り返し=下り坂ととらえることで、その先にある「自分の死」を少しづつとらえ、「自分はこのままで良いのだろうか?」迷い始める(アイデンティティが揺らぐ)時期でもあるのです。

- このまま定年まで働き続けられるか不安になってきた(雇用不安)。

- ろくな経験や資格、職歴を持っていない気がする(スキル不足不安)。

- 最近、筋力や体力の衰えを感じる(健康不安)。

- 子どもが小学生になり、あと10年ほどしか一緒にいられないと思うと寂しい(子離れ不安)。

- 白髪が目立つようになって、自分の容姿に衰えに萎える(老化不安)。

引用:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』~16ページより~

前の記事『「ミッドライフ・クライシス」教養論』について、詳しく解説しました。「このまま、働いても、この辺りで定年を迎えそうだ」と、自分の会社での地位の限界と、着地点が見えてしまいます。

女のひとの場合でいうと、仕事や家庭、子どもの年齢や人数、みた目の変化や老後の見通しなど、不確定な要素が複雑に絡み合うと解説しているよ。

【関連記事:「ミッドライフ・クライシス」教養論~50歳から何を学ぶか?~】

いわゆる「40歳の壁」

人は40歳くらいまでは、新しい感覚や知識を得ることを軸に発達(成長)していきます。この世に誕生して、心身ともに成長し社会に出て自分の人生を選択することができます。

自身の家庭をつくり、愛情をはぐくみ成長していくことで、40歳で成長のピークを迎えると、著書では説明します。

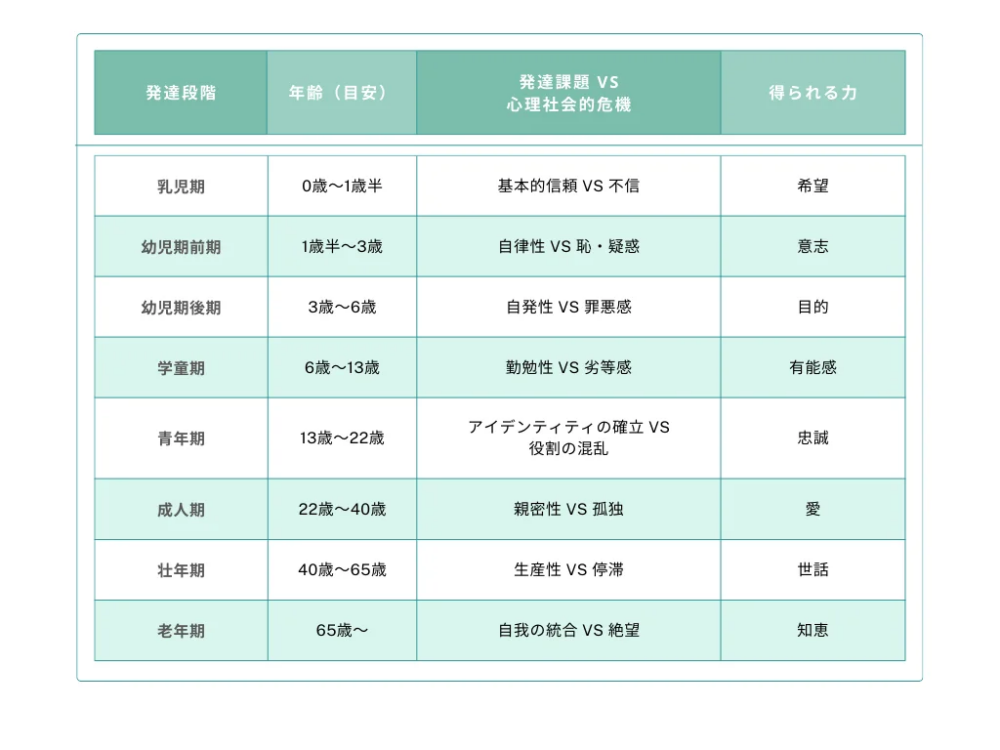

そのことをわかりやすく「エリクソンの心理社会的発達理論」で説明しています。下記の表にもある「壮年期」だと、40歳から65歳が該当します。発達課題として「生産性」が挙げられます。

パパの世代(40代)なら子どもを育てること。社会的に先輩の立場として後輩を育てるなどが挙げられるね。

そうした、発達課題に取り組む事で得られる力が「世話(エッセンシャル)」という能力です。一方で、「壮年期」の発達課題に対して向き合うことなく努力を怠ると、「停滞」を迎えます。言うなれば、40歳以降は発達の流れが変わります。言い換えるなら「40歳の壁」がそれにあたります。

引用記事:エリクソンの発達段階とは?年齢別の発達課題とその乗り越え方を解説 | |STEMON(ステモン)

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

著者の尾石晴さんは、「人生100年時代」で誰もが壁にぶつかると説明します。

一昔前は「学業→仕事→老後→寿命」というライフモデルが一般的でした。現在の高齢者(私の両親世代)は、終身雇用制度の時代(解雇リスクがない)の人ですから、40歳でもぶっちゃけ残り20年をどうにか乗り切れば、退職金をもらって優雅な老後を過ごすことができました。

(中略)

ところが、私たちが生きているのは、人生100年時代です。65歳で定年しても、あと35年も生きる可能性があり、社会も「できるだけ長く働いてね!」という方向性に変わってきています。

引用:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』~19ページより~

言ってしまえば、人生100年時代とは「誰もが長い人生を経験する中で、多くの人がさまざまな壁にぶち当たる」時代とも言えます。

定年まで、10年ちょっと…

それなら、今の会社で頑張る方法を考えようか?

後、20数年か…。仕事や住む場所を変えることもまだできる。

どうする!?私!?

ロールモデルの無い「人生100年時代」という未知の世界なので、解答模範がないなかで手探りで進むしかない訳です。

「まだ、これからの道を選び直すことができるかも」という期待と、「選んで失敗すると積み上げてきたものが消えてしまうのでは」という不安が入り交じる分岐点。そこに立ちはだかるのが「40歳の壁」です。

引用:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』~20ページより~

【関連記事:佐藤優著、「40代でシフトする働き方の極意」を読んで解る~40代でシフトすべき3つの戦略について~】

《PR:Amazonアフィリエイト広告を利用しています》

「40歳の壁」に果敢に挑む!

人生100年時代となれば、今現在40歳だったとしても、ここからあと60年ほども人生の時間は残されています。

冒頭にも説明しましたが、30歳の後半から、50歳を目前として、「40歳の壁」と言われるミッドライフ・クライシスに陥る人が多いといわれます。一説によると80%の方が経験するとも説明しました。

共通して言えることは「キャリアの転機のタイミングが65歳(定年)で来るより、アラフォー(「40歳の壁」にぶつかる時期)で来るほうが格段に良いと」だと尾石さんは訴えます。

副業?起業?今さら、新しいことを学ぶ気力も意欲も残っていないよ。それに失敗したらどうします?今の収入があれば、生活はできるので今の会社で頑張ります。

自分の趣味や特技を活かして生計が立てられないか?子育て中も、ネットや本で調べていました。今なら体力もあります。週末に少しづつ副業として動いて行こうと思います。

娘が生まれたことをきっかけに、この子と一緒に過ごす時間を一番に考えました。ちょうど、世界的パンデミックのコロナ禍が迫る2020年3月、私が40歳の時でした。社会福祉士という国家資格の受験結果(合格)を見た瞬間に、退職を決意し独立(起業)を決断しました。

「40歳の壁」は、本気で自分の人生を考え直すための「当事者意識」を与えてくれます。50代だと少し遅い(もっと前に一度ぶつかっていたよね⁉)、20代ではまだ早い(社会の知見がまだ少なく、ライフイベントもこれから)。

「体力がある」「知力がある」「うまくいかなくてもやり直せる」、この3点がそろうのは「40歳̟+-5歳」ではないでしょうか。(太字ママ)

引用:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』~22ページより~

理想とする自分の生き方や、やりたいことから目を背け、周りへの不満や愚痴ばかり。自分の足りないところを見ずに学ぼうともしない。

そのような意識で人生後半を生きていこうと思えば、色々な言い訳ができます。「日々の生活が忙しくて時間がない」、「とりあえず今の生活はできている」、「みんなやっていないから」と(厳しいことを言ってすいません)。

しかし、そこで「40歳の壁」の存在に気づき、立ち止まったり、登ったり、すり抜けたりして、自分の価値観と対峙した人は強いものです。

「壁」と真摯に向き合った経験や悩んだ過去は、必ず自分の身を助けてくれます。その後も「自分の人生をどうしたいのか」「キャリアをどうしたいのか」を自問自答し、情報をキャッチしながら主体的に人生を生きられるはず。

引用:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』~22・23ページより~

「40歳の壁」とは、人生100年を生きる私たちが人生をシフトするベストなタイミングでもあり、将来を構築(キャリアの再構成)する上で、自分と向き合えることのできる最適な時期だといえます。

〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟

40歳以降のキャリアを構成するための3つのポイント

という訳で、ミッドライフクライシスを導入部分として、「40歳の壁」とは?について解説してきました。ここからは、40歳以降の「幸せ」をつかむためのキャリアを構成するため、3つのポイントについて解説していきます。

結論を始めにお伝えすると、40歳以降のキャリア構成についてポイント3つを上げていきます。

- その①:お金(収入・資産)

- その②:つながり(家族・知人・知人)

- その③:健康(体力・認知力)

の3つになります。少し、難しい表現でいうと「金融資本」「社会資本」「人的資本」の3つの資本を活用して(増やして)、一生(無理なく)働ける環境を整えることが大事だと説明します。

どれか、1つさえあれば安泰だというものでは無く、3つで支えるからこそ安定した人生設計が立てられるという考えかたです。

もう一つ重要な点として「自分業」を見つけ育てるという視点が大事です。ただ、注意したいのは、「自分業」を育てるために「起業」をしなさいという訳ではありません。「自分業」の定義に関しても解説していきますね。

それでは、キャリア構成に必要な3つのポイントを具体的に解説してきますね。

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

ライブチャットジュエルチャットレディ募集ポイントその①:お金について

あたりまえの事実として、資本主義社会に生きる私たちにとって「お金」とは、自由を手にするためのチケットだと言っても過言ではありません。

合わない上司や同僚がいて、仕事を辞めたいと思っても、貯金や就職先のあてもありません。転職をして給与が下がってしまっては元も子もありません。。。

子どもには、習いごともさせたいですし、旅行もしたいです。何よりも、自立できるだけの収入が欲しいと思っています。

「お金さえあれば○○が出来る(しないですむ)」と、多くの人は金銭的な不安から解放され、自由な人生を歩むために「お金が欲しい」と思っています。

ちゃんと説明すると「お金が欲しいのではなく、自由な選択ができる状態が欲しい」と思っているんだよね。大人って偉い!

一方で、私たちは「会社」という組織に属することで、会社から給料をもらって生活をしています。言ってみれば「自分の時間(自由)を会社に差し出した代わりに金銭を得ている」という訳です。そのことを表すと、「自分の時間(自由)=労働力」と表現できます。

ここで問題なのは、労働力だけで得ている「お金」は消えると考えて、お金と向き合う必要があると、尾石さんは説明します。

ここでも、ポイントとなるのは、「人生100年時代」というキーワードです。年金も払った以上に還ってくると信じている人は皆無だと思います。退職金だって一部の人しか貰えない状況です。

日本には、目に見えない壁が存在ます。「正規雇用」と「非正規雇用」のように同じ仕事をしていても立場によって収入が違います。もう一つが「定年」という壁です。生涯現役と言われて久しいですが、いまだに多くの企業では定年制を敷いており、定年を機に所得が大きくさがる現状があります。

以上の点を踏まえた上で、40歳以降のキャリアを構成するためのポイントは…

- 生涯現役で働く環境(定年で収入が下がらない)を整える

- お金が入る仕組みを作る

この2つが重要になります。1つ目は「生涯現役で働く環境(定年で収入が下がらない)を整える」になります。

大切なのは、会社にしがみついて働けるまで働くではなく、自分のスキルや提供できる能力を40歳(出来るならもっと早く)を目安に、積み上げていくことが重要だと説明します。

自分の趣味や特技を活かしてみるのも面白そうですね。私は、日本史が好きなので、歴史検定にチャレンジしてみようかな?将来は「地元の観光地のガイド」として、個人で働いてみるとか?

管理栄養士の資格を活かして、高齢者でも簡単に作れる栄養食を提案してみようかしら?SNSで作り方やレシピを提供してみるとか?

年々、インバウンドで観光に対するニーズも拡大しています。また、美味しい食事を食べたいという気持ちに年齢は関係ありません。現代はSNS媒体も充実しています。自分のスキルや特技とSNSをかけ合わせることで、新しい働きかたを作り出せるかもしれませんね。

2つ目の「お金が入る仕組みを作る」については、国を挙げて取り組んでいる投資や積み立てNISAなどが話題ですね。本書でも、お金が入る仕組みは「こうすれば必ずうまくいく」という正解はありません。

一方で、「必ずもうかる」と言う話に騙されてお金を失うニュースが後を絶ちません。自分にとって当てやすい金脈を探していくしか方法がないと解説しています。

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

ポイントその②:つながりの大事さ

本書、『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』の中でも紹介されていますが、「橘玲著、『幸福の資本論』という本では、つながりとは社会資本(家族や友人を含む人間関係)であり、幸福を考えるうえで一番重要であると解説されています。

私も、橘玲さんの著書が好きで読んでいます。先に説明した、「金融資本」「社会資本」「人的資本」は、橘玲さんの著書からの引用です。

その理由とは、「人間は共同体(職場や家庭など所属するところ)の仲間から評価されたときに幸福感を感じる生き物だから」と解説されています。

私は、「自分一人の力で生きていける」と、思っちゃうけどな。スマートフォンの普及で、気軽にSNSを通して誰とでも繋がれるもんね!

それでも、顔をあわせて付き合えるリアルな関係には敵いません。例え、使いきれないお金を持っていても、年老いて寝たきりになり、死んでしまったらお金は使うことはできません。

最終的に残るものと言えば「幸せな人生だったなぁ」という思い出だと言います。

仕事柄、高齢者の支援で関わることが多いのですが、受ける相談(困りごと)の中で、友人や家族が周りにいないことから「さみしい」という相談が多いです。お金のことに関しては、社会資源などを活用すれば「健康で文化的な最低限度の生活」を確保できます。ですが、寂しさをまぎらわせるには、人との「つながり」だと実感します。

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

ポイントその③:健康がいちばん

最近では、「健康寿命」という言葉も世間で認知されるようになりました。健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことを意味します(参考記事:健康日本21アクション支援システム Webサイト)。

日常生活が制限されるとは、病気で入院をしたり、介護を必要としたりなど、自立して元気に生活することができない状態のことです。ただ長生きするだけでなく、生活の質を考慮すべきという認識の高まりから、健康寿命に注目が集まるようになりました。

さらに、『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』によると、人的資本とは、その人の持っている時間や体力、能力も含むと解説します。

「ポイント①:お金について」でも説明しましたが、「自分の時間(自由)を会社に差し出した代わりに金銭を得ている」訳です。若い人が重宝される理由とは、カラダもアタマも元気で、労働力があるからだと言います。

健康は目に見えないので、気づかないうちに摩耗していることがあります。働きすぎてカラダを壊してしまったり、ココロを病んでしまったり。しかし、自分にとってちょうどいい仕事であれば、むしろ健康を保つのに大きな役割を果たします。

- 毎日決まった時間に起きる。

- 定期的に食事を取る。

- (通勤があれば)歩く、動く。

- 仕事関係の人と話すことで刺激がある。

- 思考力を使って考える。

一度FIREやアーリーリタイアしたものの、結局復職してしまう人に多いのが、「生活が自由気まますぎて、身体を壊した」というパターンです。人間は本来怠け者なので、明確な目的を持って引退しないと、生活が乱れてしまいます。

引用:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』~54・55ページより~

近年、注目されている「FIRE」とは、従来の働き方にとらわれず、「経済的自由と早期退職(アーリーリタイア)」を目指す生き方のことです。

言ってみれば、金融リテラシーなどを駆使して資産運用で「金融資本」を作り上げ、引退生活にはいる生き方のことを言います。

一方で、経済的自立を成し遂げて見事リタイアできたは良いものの、1日をぼーっと過ごして暇や退屈をもてあそぶ…そんな生活になってしまってしまう方も多いと言います。

「お酒」や「ギャンブル」、「異性」にお金や時間を浪費してしまい体調を崩してしまう。経済的自立を成し遂げた人に限らず、定年後は家ですることなく、ダラダラと過ごしてしまう高齢者にも言える問題です。

哲学者の國分功一郎先生は、著書「暇と退屈の倫理学」で、人々は「余暇」を実際には理解していないと警鐘を鳴らします。

資本主義が高度に発達し、人々は暇を得た。またそれは「余暇」という形で権利の対象にもなった。これはある意味で近代人が求めてきた<個人の自由と平等>の達成でもあった。

だが、彼らは自分たちが求めていたものが実際には何であるのかを分かっていなかった。人々は突然暇のなかに投げ込まれた。そして暇を生きる術をもっていなかったために右往左往した。それまで眠り込んでいた退屈の怪物が再び頭をもたげてきたのである。

引用:國分功一郎著「暇と退屈の倫理学」144ページより

繰り返しますが、人は退屈と向き合うことの難しさを理解していません。尾石さんの、『「40歳の壁」を越える人生戦略』では、退屈について深い考察はされていませんが、キャリアを構成するための戦略として、「定年を迎えない人生」を提唱しています。

《PR:Amazonアフィリエイト広告を利用しています》

定年を迎えない働きかた(自分業)を考える

という訳で、40歳以降のキャリア構成について、「お金」「つながり」「健康」について、解説してきました。

結論からいうと、この3つの要素をすべて満たすために重要なポイントとして、「定年を迎えない人生」として、「自分業」を持つことだと提案しています。キーワードは「人生100年時代」です。

定年後も続く人生設計を考えた場合に、必要となる要素が上記の

①「お金」

②「つながり

③「健康」

と、併せて「死」があなたを迎えるまでの

④「暇」と言う浪費です。

老後、20.000.000円問題が話題になりました。先立つもの(お金)が足りないという現実。また、子どもが成長し巣立っていく、社会的自立や、定年後に会社と言う組織から離れて気づく、付き合い(つながり)の弱さに気づかされる瞬間がやってきます。

何より、時間と共に失われていく寿命(健康)。そして、高齢化社会の日本の中で、定年から寿命を迎えるまでの時間をどう過ごすか?(暇)という現実に向きあうことが求められます。

こう考えてみると、「お金」「つながり」「健康」の3つの要素を満たせることが、だんだんと見えてきます。皆さんも見えてきましたか?

それでは、私たちが今後も継続できて、長期スパンで人生に関わり、お金、つながり、健康を維持できることは何でしょうか?

そう!仕事です。仕事をやめず、生涯現役で働くことを視野に入れるのです。(太字ママ)

引用:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』~57・58ページより~

上記の考察に「なぜ、仕事を続けなければならないのか?」という疑問を付け加えるには、『「暇」を持て余してしまうから』だと言えます。お金の問題も大事ですが、同時に「人は暇に耐えられない」ということも、改めて認識する必要があると思います。

〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟

定年後も自分らしく生きるために、『「40歳の壁」を越える人生戦略』では、「自分業」を見つけることの重要性を説いています。

自分のキャリアを構成(再設計)するための自分業とは何か?解説してきます。

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

自分業の定義とは?

「自分業(じぶんぎょう)」とは、他人や組織から与えられる仕事ではなく、自分自身の意思や価値観に基づいて選び、育てていく仕事や活動のことを指します。

肩書きや雇用形態に縛られず、「自分らしく生きる」ための手段としての仕事、それが自分業です。会社員であっても副業として情報発信をしたり、地域活動や創作活動を行ったりすることも自分業になり得ます。

重要なのは「収入の有無」ではなく、「自分が納得して取り組めること」であるという点です。これにより、自分の人生の軸が明確になり、変化の多い時代においてもぶれない働き方が可能になります。

自分業は一度で完成するものではなく、小さく始めて育てていくもの。だからこそ、40代というキャリアの転換期に、自分業を持つことがこれからの人生を豊かにする大きな鍵となるのです。

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

自分業を見つけ、育てていくためのステップ

「自分業」は、自分らしい生き方や働き方を支える“軸”となる存在です。先ほども話をしました。「起業をして自分のビジネスを持て」と、言ったものでもなく、いきなり見つかるものでもありません。

大切なことは、小さく始めて、試行錯誤を繰り返しながら少しずつ育てていくものだと言えます。以下にそのステップと具体的な方法をご紹介します。

ステップ① 自分の価値観・興味を棚卸しする

まずは、自分が何に興味を持ち、どんなときにやりがいを感じるのかを見つめ直します。

以下のような質問を自分に問いかけてみてください。

- 子どものころ夢中になっていたことは?

- 時間を忘れて没頭できることは何?

- 「ありがとう」と言われた経験のあるスキルや行動は?

ノートに書き出すことで、自分が本当に大切にしたい価値観や資質が浮かび上がってきます。

ステップ② 小さく試す(スモールスタート)

何度も繰り返しますが、「自分業」とは、いきなり起業したり退職したりして始めるものではありません。まずは「小さく始める」のが鉄則です。たとえば…

- 情報発信(ブログ・Voicy・Xなど)を始める

- 趣味や得意分野に関するワークショップを開催する

- 地域活動やボランティアに参加する

お金をかけずに手間や時間をかけるなど、リスクを最小限に抑えながら、社会に向けて価値を届けてみることで、自分業の“種”をまくことができます。

ステップ③ フィードバックをもらい、修正・継続する

行動に移したら、家族・友人・SNSのフォロワーなどから反応や感想を受け取りましょう。他者の視点は、自分では気づかなかった強みや可能性を教えてくれます。

フィードバックをもとに方向性を微調整しながら、継続的にアウトプットすることが、自分業の“育成”につながります。言い換えるなら「試行錯誤の時期」だと言えます。

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

ステップ④ 仲間やコミュニティとつながる

一人で取り組むよりも、似た価値観を持つ仲間やコミュニティとつながることで、自分業は加速的に育ちます。オンラインサロンや勉強会、SNSでの発信などを通じて、意見交換やコラボの機会を得ることができます。

「自分業」という居場所を創りつつ、コミュニティーを構築していくというイメージを持ってもらえれば理解しやすいと思います。

ステップ⑤ 長期的に「育てる」という視点を持つ

自分業は、すぐに収入や成果につながるとは限りません。しかし、それを続けることで自分の人生に軸ができ、「40歳の壁」や将来の不安を超える心の安定につながります。重要なのは、やりがいや意味を感じながら取り組み続けることです。

自分業は、未来の自分への“投資”とも言えます。今すぐ完璧な形でなくても大丈夫。小さく始め、周囲とつながりながら、10年かけて育てていくつもりで続けていきましょう。

〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟

実体験「やびっちょさん」の自分業とは?

私(やびっちょさん)の場合は、「文章を書くこと」が昔から好きで、将来の夢は小説家になることでした。子供の頃は、作文用紙向かって、時間を忘れるくらいに何枚も書いたことが思い出です。

以前は、SNSで、自分の仕事を通して思ったことなどをつぶやいていましたが、その時のフォロワー数は7.000人(最大で10.000人近く)ほどいました。

ですが、心ないリプライや引用のされかたに嫌気がさしてしまい、iPhoneの機種変更と同時にアカウントを停止しました。今は二代目アカウント「やびっちょさん(@bwNCKsJjUxXY3oN) 」として、日常をつぶやいています。

娘が産まれたことを機に、独立を決意し法人を立ち上げて事務所を立ち上げました。ICT機器との相性も良くて自分の時間が確保できたことは大きい財産となっています。

自分の時間を活かして「自分業」を育てたいと思い、「ブログ」を始めました。文章を書くことが好きな私にとってぴったりな自分業だと思います。SNSでは120文字しか表現できません。ブログでの表現は私にとって生きがいになっています。

さいごに

と言う訳で、40代以降のキャリアを構成するための必要性を、「お金」「つながり」「健康」の3つのポイントに加えて、私の実体験「暇」を補助線として、解釈することで解説をしてきました。

実体験として、20代に病気を経験し「暇」を持て余した時の「ここから続く何十年という時間」を無駄に過ごすのだろうか?という恐怖に襲われました。若い時期に「暇」という恐怖を実感できたことも、今の経験に活きていると思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。又、次の機会にお会いできるのを楽しみにしております。

《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

【関連記事:坂口恭平著、道草晴子漫画/生きのびるための事務を読んで実践してみた】

【関連記事:「前田康二朗著、メンターになる人、老害になる人」を読んで知る教育論について【読書ブログ】】

【関連記事:『東大生はなぜコンサルを目指すのか』に学ぶ、成長の本質と働きかたについて】