近年、テクノロジーの進化と社会の多様化により、「在宅ワーク」という働き方が急速に広まりました。新型コロナウイルスの流行をきっかけに、リモート勤務は一時的な措置から恒常的な制度へと変わりつつあります。自由度が高く、通勤のストレスから解放されるなど、多くのメリットがある一方で、コミュニケーション不足やオン・オフの切り替えが難しいといった課題も浮き彫りになってきました。

一方で、コロナ禍の終息を機に、大手の法人などでは事務所への出勤(出社体制)に戻るなど、以前のような勤務体制に戻りつつあります。管理する側としては「目に見える場所(事務所)に職員がいる方が管理しやすい」という感想も聞いたりします。

そんな中、介護業界でも在宅ワークへの関心が高まっています。特に「ケアマネージャー(介護支援専門員)」は、訪問や対面での対応が多い職種として知られてきましたが、近年はICT機器の導入が進み、一部の業務が在宅でも可能になっています。ケアプランの作成、記録や書類作成、会議のオンライン化など、働き方の幅は着実に広がりつつあります。

しかし、ケアマネージャーとして在宅勤務を実現するには、制度的・技術的なハードルも存在します。本記事では、在宅ワークの「功罪」を整理した上で、ケアマネージャーという専門職がどのように柔軟な働き方を選択できるのか、現場の声や事例も交えながら詳しく解説していきます。時代の変化に対応しながら、自分らしい働き方を見つけるヒントとなれば幸いです。

今回はケアマネジャーとしての働き方と在宅ワークの在り方について考えていきたいと思います。自己紹介が遅れました。沖縄県で独立型の居宅介護支援事業所を運営しています。今から5年前、2020年4月に法人を設立し同年7月に事業所を立ちあげました。

現在、私と事務員を含め職員5名で勤務をしています。また、7月には、新たな仲間を迎えてスタートする予定です。そんな弊社では、勤務形態として「在宅ワーク」、「事務所での勤務」を自由に選べるハイブリットワークを採用しています。

全国的なトレンドと併せて、実際に感じた、職員から聞いた「管理者は見た聞いた」内容を基に、在宅勤務のメリット&デメリットを運営の立場から考えてみたいと思います。

《プロモーション:本ページはアフィリエイト広告を利用しています》

この記事はどんな人に読んで欲しいか

- 在宅ワーク(テレワーク)に興味はあるけれど実際はどのようなメリット(デメリット)があるのだろう?

- 実際に在宅ワーク(テレワーク)を取り入れているが他の事業所はどんなかんじなんだろう?

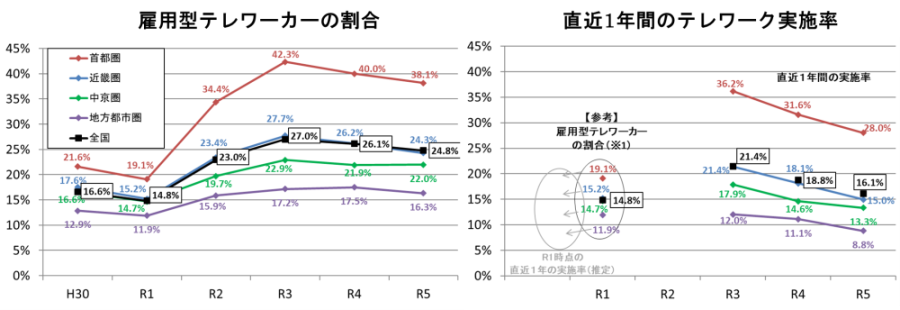

実際、国土交通省の調べでは(下記参照)テレワーカーの割合は減少傾向にあり、出社とテレワークを組み合わせるハイブリッドワーク(今風の表現ですね)が拡大していると報じています。

雇用型就業者のテレワーカー(雇用型テレワーカー)(※1)の割合は、全国で24.8%(1.3ポイント減)となった。全国的に減少傾向である一方で、コロナ禍以前よりは高い水準を維持している。特に首都圏では、R4年度調査よりも1.9ポイント減少となったものの約4割の水準を維持している。

コロナ禍以降の直近1年間のテレワーク実施率(※2)は、全国どの地域においても減少傾向であったが、コロナ流行前よりは高水準であると推測される。

テレワーク実施頻度については、直近1年間のうちにテレワークを実施した雇用型テレワーカーにおいては、週1~4日テレワークを実施する割合が増えており、コロナ禍を経て出社とテレワークを組み合わせるハイブリッドワークが拡大傾向にあると言える。

報道発表資料:テレワーカーの割合は減少、出社と組み合わせるハイブリットワークが拡大<br>~令和5年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~ – 国土交通省 より参照

ケアマネージャーという仕事は、コロナ禍前(当事業所が起業したのは、新型コロナウイルスが流行る直前でした)から在宅ワークと相性がよいと考え、自宅で仕事ができる環境を整備すれば仕事も生活の質も向上するはずだと常々考えていました。

実際、起業当初から在宅ワークとICT機器の導入から環境整備には力を入れています。具体的に言うと、「サーバーの設置」や「カイポケ」などの介護ソフトの導入。「e-Fax」は在宅ワークをするうえで必須のツールだと言えます。

《プロモーション:本ページはアフィリエイト広告を利用しています》

【関連記事:ケアマネージャーが業務を効率化するための5つの戦略】

在宅ワークのメリットとデメリット

在宅ワークは、時間や場所にとらわれず働ける新しいスタイルとして注目を集めています。通勤時間の削減や柔軟なスケジュール管理など、働く側にとって多くの利点があります。一方で、コミュニケーション不足や業務と私生活の切り替えが難しいなどの課題も見過ごせません。ここでは、在宅ワークの代表的なメリットとデメリットを整理し、その実態を客観的に捉えていきます。

メリットその①:通勤時間の削減による時間の有効活用

在宅ワークの最大の利点のひとつは、毎日の通勤が不要になることです。これにより、通勤にかかっていた時間を睡眠や家事、自己学習、家族との時間に充てることができ、1日の時間をより有意義に使えるようになります。特にケアマネージャーのような多忙な職種にとっては、時間的余裕が生まれることは大きなメリットです。

メリットその②:柔軟な働き方によるワークライフバランスの向上

在宅勤務では、業務の進行やスケジュールをある程度自分でコントロールできるため、生活リズムに合わせた働き方が可能になります。子育てや介護といった家庭の事情に配慮しやすくなり、ストレスの少ない就業環境を整えることができます。ワークライフバランスを重視する現代の働き手にとって、非常に魅力的なポイントです。

メリットその③:集中できる環境での業務効率の向上

オフィスや現場では、電話応対や来客、同僚との会話などで集中を妨げられる場面が多くあります。一方で在宅ワークでは、自分に合った静かな環境を整えることで集中力を高めやすく、特にケアプランの作成や書類業務など、思考を要する作業において高いパフォーマンスを発揮することが可能になります。

自分にあった環境で仕事ができる…一番の恩恵にあずかっているのは私だと思います。一方で、事務所に事務員を配置する事でバックサポートとして、郵便物や来客対応、電話応対などは任せています。それでは、次にデメリットを見ていきたいと思います。

《プロモーション:本ページはアフィリエイト広告を利用しています》

デメリットその①:オンとオフの切り替えが難しい

在宅環境では、職場と生活空間の境界が曖昧になりがちです。その結果、仕事が終わっても気持ちが切り替わらず、常に業務のことを考えてしまうという人も少なくありません。長時間労働や慢性的な疲労につながるリスクがあり、自己管理が求められます。

デメリットその②:コミュニケーションの不足による孤立感

対面でのやり取りが減ることで、チーム内での情報共有や雑談が減少し、孤独感や不安感を抱くことがあります。特にケアマネージャーのような多職種との連携が求められる職種では、コミュニケーション不足が業務の質に影響を及ぼす可能性もあります。

デメリットその③:勤怠管理や業務進捗の把握が困難

リモート環境では、上司や同僚の目が届きにくくなるため、進捗状況や業務負荷の見える化が難しくなります。これにより、チーム全体の効率が下がったり、評価が曖昧になったりすることも。適切なツールの導入や業務報告の仕組みづくりが不可欠です。

《プロモーション:本ページはアフィリエイト広告を利用しています》

在宅ワーク(ハイブリッドワーク)を続けてきたからわかること

2025年現在、コロナ禍が終息へ向かうと同時に、会社へ出勤するという方向に舵を切る事業所も多くみられました。当事業所では、在宅ワーク(ハイブリッドワーク)を続けてきた実績があります。実際に職員から挙がった意見を元に業務をしていて感じたこと(課題)を述べていきたいと思います。

課題:1 従業員のオンとオフの区別が出来なくなるのでは?と言う不安に対して

仕事とプライベートの距離感は人それぞれです。「家で仕事をしていると、緊張感が無くなる」「家事をしながら仕事ができるので助かる」「通勤時間の渋滞が緩和されるのでストレスがない」「仕事が忙しいと、ついつい時間外や休日でも仕事をしてしまう」と、言ったメリット、デメリットが挙げられます。

当事業所では、8:00から始業開始。17:00には終業の勤務形態で業務を行っています。職員の勤務形態を見ていると「在宅ワーク」と「外勤(利用者訪問等)」、「事務所での勤務」を使い分けてメリハリをつけています。

職員の一日の流れ

8:00 始業開始 毎週月曜日は事務所にてミーティング。その他の曜日は在宅ワークから

スタート

10:00 ~ 11:00 午前中の訪問(利用者訪問、担当者会議)の予定を入れる事が多い。

訪問後に事務所へ

11:00 ~ 13:00 事務所へ出勤。休憩を取りつつ事務所での作業(ファイル整理)。午後に

訪問が無い場合には、そのまま事務所に残って書類作成などの業務を続

ける。

14:00 午後の訪問へ。訪問終了後はそのまま自宅へ直帰。在宅ワークへ切り替えて、連絡調整

や書類作成などの入力業務。ファックスなどのやり取りはe-FAXで対応。

17:00 終業時間

直行や直帰などの報告は朝、夕の、lineワークスによるタイムラインで報告を行うこととしています。後、在宅ワークのサポートとして自宅からFaxが送れる「e-Fax」は強い味方です。

以上、上記のように「在宅ワーク」と「事務所勤務」を取り入れることでメリハリとつけています。尚、各職員のスケジュール管理については、毎朝、始業開始までにlineワークス機能のメンバー予定表でスケジュール入力をしてもらい勤務管理を行っています。

結論:在宅ワークと事務所勤務を使い分ける事でメリハリをつける

《プロモーション:本ページはアフィリエイト広告を利用しています》

課題:2 勤怠の管理の難しさに関して

テレワーク(在宅ワーク)勤務ではオフィス勤務よりも従業員の勤怠管理が難しいとされています。当事業所では、勤怠管理の一環として上長(管理者)へのICTツール(主にlineワークス)による報告を以って勤怠管理を行っています。

テレワーク中の従業員の勤怠管理

テレワーク勤務ではオフィス勤務よりも従業員の勤怠管理が難しいとされています。2020年11月に三菱UFJリサーチ&コンサルティングが出したデータによると、テレワークを導入・実施していない理由として「従業員の勤怠管理や在席・勤務状況の確認が難しいから」との回答が14.6%でした。

通常の勤怠管理で多いのはタイムカードやICTカードをオフィスで読み込んで打刻するなど、客観的な記録によって勤務時間が確認される仕組みです。

一方、テレワークでの勤怠管理は、勤怠管理システムを導入しない場合エクセルなどの電子ファイルの出勤簿などに自己申告で記入する、上長などへのメールでの報告などの自己申告によって成り立つものが多いです。そのため従業員側も管理者側も信憑性にやや疑問を感じざるを得ません。

また集計作業を別途行う必要があるため、手間がかかり適切な勤怠管理がしにくいのではないかという課題もあります。

テレワークでは従来の勤怠管理の方法だけでなく、テレワークに即した勤怠管理システムの導入を検討しましょう。パソコンのログインログアウト時刻を記録する、Web上でのタイムスタンプや打刻を行う、などの客観的な記録を残すことができ、自動集計や他の労務システムとの連携など、業務効率があがる機能もあります。

在宅ワークや事務所への出勤も含め、始業は8:00を原則としており、弊社の就業規則できちんと明記されています。ですが、在宅ワークを「勤務時間を自分で自由に決められる」と勘違いする職員もいて「始業時間を過ぎても一向に報告が無い」「そもそも勤怠の管理を理解していない」等、タイムカードが無いゆえに、勤怠への語弊も生まれています。中には緊張感の無さから「寝坊してしまった」と、ライン上で報告をしてくる始末…。時間がルーズになってしまう事態には、ほとほと困りました。

現状を受けて、当事業所では何度もミーティングを重ねては勤怠の重要性を話しており、遅刻に関して(始業時間及び終業時間にlineでの報告が無い、もしくは平気で遅れて報告を行う職員に対して)は減給への処置も対応しています。

《プロモーション:本ページはアフィリエイト広告を利用しています》

結論:決められたルールを皆が守れれば快適な職場環境が出来るはずが、一部の守れない(自分勝手に解釈をする)職員がいるとルールを厳格化せざるを得ない現状もあったりする

さいごに

以上、「在宅ワーク」の功罪~と銘打って、ケアマネジャーとしての働き方と在宅ワークの在り方について、当事業所の実体験を書いてきました。小さい会社だからこそ、フットワークも軽く就業環境の改善に取り組めるという環境と、小さい会社の中でも(だからこそ?)決まりを守れない職員がいると職場環境全体がルーズになってしまうという実情がありました。

ケアマネージャーが柔軟な働き方を実現するには、業務の一部を在宅で行える環境づくりが鍵となります。例えば、ケアプラン作成や記録業務をクラウド上で管理し、オンライン会議を活用することで移動時間を削減できます。また、スケジュールを可視化し、チーム内で情報共有を徹底することで業務の効率化も図れます。ICTの導入や職場の理解を得る工夫を重ねることで、ケアマネージャーでも自分らしい働き方が可能になります。

在宅ワークは、通勤時間の削減や柔軟な働き方の実現など、多くの利点をもたらします。一方で、コミュニケーション不足や自己管理の難しさといった課題も抱えています。こうしたメリットとデメリットを正しく理解し、自分に合った環境づくりやツールの活用を行うことで、生産性と満足度の両立が可能になります。在宅勤務を一過性の手段ではなく、持続可能な働き方として確立するには、個人と組織の両面からの工夫が求められます。

以上、やびっちょでした。最後まで読んでいただきありがとうございました。

【関連記事:成果主義とは?ケアマネージャーとしての働きかたから考えてみた】

《プロモーション:本ページはアフィリエイト広告を利用しています》